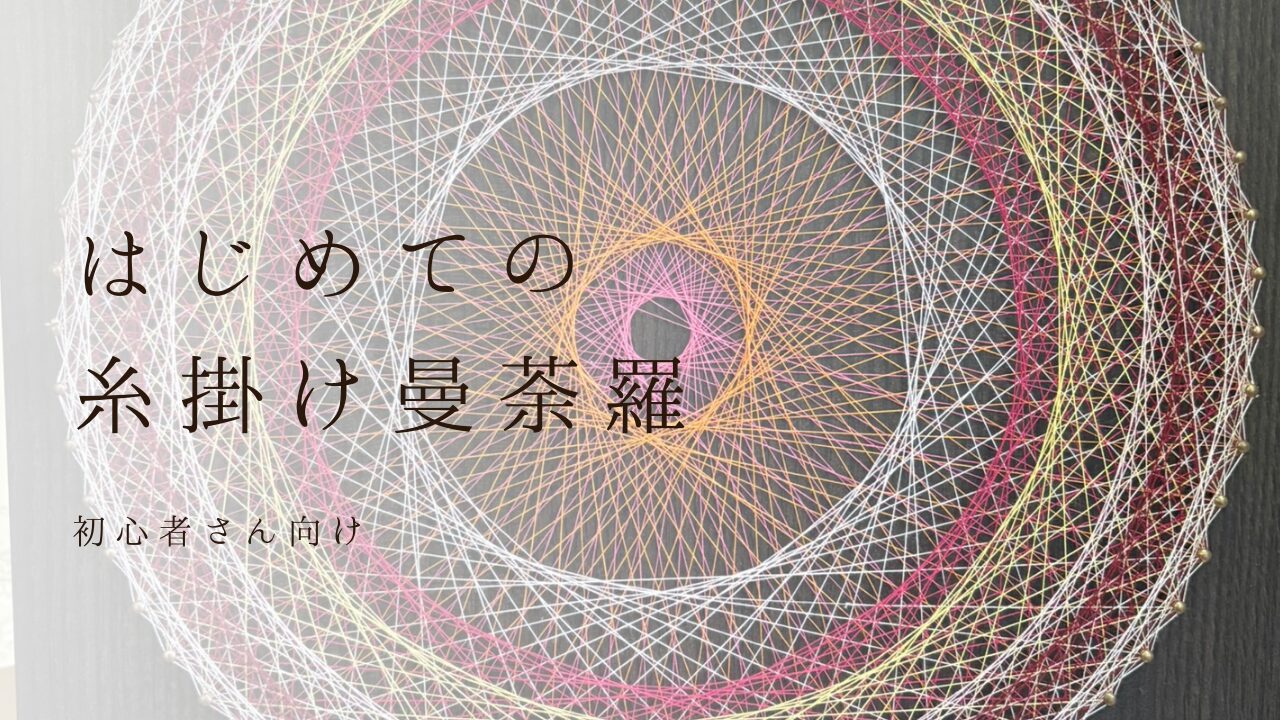

糸掛け曼荼羅の魅力と基本を知る

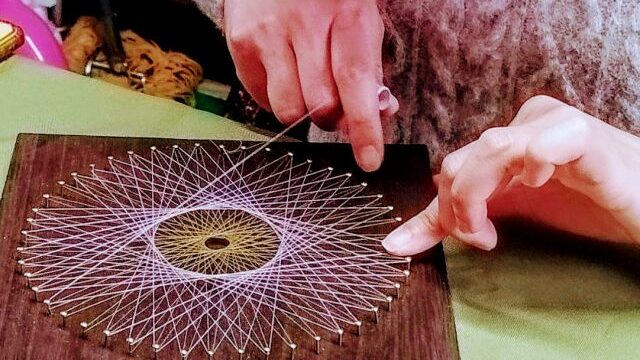

糸掛け曼荼羅は、糸と釘で作る幾何学模様のアートで、リラクゼーションや瞑想の効果も期待できることから人気を集めています。しかし、初心者にとっては「どんな板を選べばいいのか」「釘の打ち方は?」といった疑問が尽きないもの。

そんな方におすすめなのが、龍工(りゅうこう)オリジナルの釘打ち済み板です。家具の街として知られる福岡県大川市の大川家具職人が一つ一つ手作りしており、一般的な板とは異なる高級仕様。精密な釘の配置としっかりとした木材で、初心者でも美しい糸掛け曼荼羅をスムーズに作ることができます。

「糸掛け曼荼羅」とはどういう意味ですか?

糸掛け曼荼羅とは、木板やフレームに釘を等間隔で打ち、その釘に糸を掛けることで幾何学模様や曼荼羅模様を描き出すアートのことを指します。このアートは、シュタイナー教育の一環として数の規則性を学ぶ目的で発祥しましたが、現在ではリラクゼーションやアート表現の手段として多くの人に親しまれています。

糸掛け曼荼羅の特徴

糸掛け曼荼羅は、釘の配置と糸の掛け方によって模様が決まるため、同じ道具を使用しても無限のデザインが作れます。糸の順番や素数の利用が大きなポイントとなり、規則性が生み出す美しい対称模様が特徴です。また、作業中に集中力が高まることから、瞑想やストレス解消にも役立つと言われています。

糸掛け曼荼羅が持つ意味

曼荼羅は古代インドに由来し、宇宙の秩序や調和を象徴する図像として知られています。糸掛け曼荼羅は、この曼荼羅の精神性を取り入れつつ、現代的なアートとして進化しました。規則的な作業と美しい模様が心を落ち着け、精神的な癒しや自己表現の一環としても注目されています。

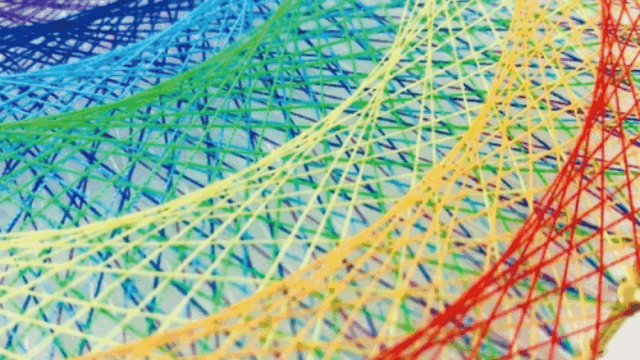

糸掛けアートとは何ですか?

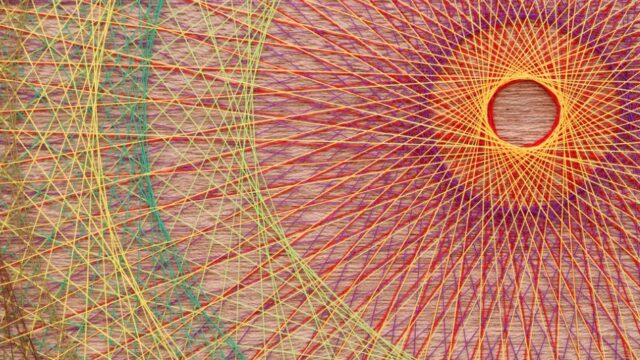

糸掛けアートは、糸を釘に順番に掛けていき、直線の組み合わせによって曲線や幾何学模様を表現するアートのことです。糸掛け曼荼羅もその一種であり、特に曼荼羅模様を描くことに特化しています。基本的な工程は単純ですが、緻密なデザインを作ることで高度な作品を生み出すことが可能です。

糸掛けアートの歴史と背景

このアートの起源は、シュタイナー教育で用いられた学習方法に遡ります。糸掛けを通じて数の規則性や数学的な美しさを体感することが目的でした。その後、DIYやインテリア装飾としても普及し、幅広い年齢層に楽しまれるようになりました。

糸掛けアートの魅力

糸掛けアートの魅力は、そのシンプルさと奥深さにあります。釘と糸という簡単な材料で、美しい幾何学模様や個性的なデザインを作ることができます。また、繰り返し作業に没頭することで、リラクゼーションや集中力の向上といった効果も期待できます。初心者から上級者まで楽しめるアートであり、教育的な要素と癒しの要素を兼ね備えています。

糸かけ曼荼羅の釘の数は?

糸かけ曼荼羅の釘の数は、模様や作品のサイズによって異なります。一般的には24本、48本、64本など、等間隔で配置できる数がよく選ばれます。これは、対称性を保ちやすく、美しい模様を作りやすいためです。

釘の数の決め方

釘の数を決める際は、以下のポイントを考慮します。

- 作品のサイズ: 大きな作品ほど多くの釘を使います。

- デザインの複雑さ: 繊細な模様を作りたい場合は、釘の数を増やすことで対応できます。

- 糸の掛け方: 素数や整数を利用する場合、釘の数がその計算に適している必要があります。

初心者におすすめの釘の数

初めて糸かけ曼荼羅に挑戦する場合は、24本や36本といった少なめの釘の数がおすすめです。少ない釘でも十分に美しい模様を作ることができ、作業に慣れるのに適しています。

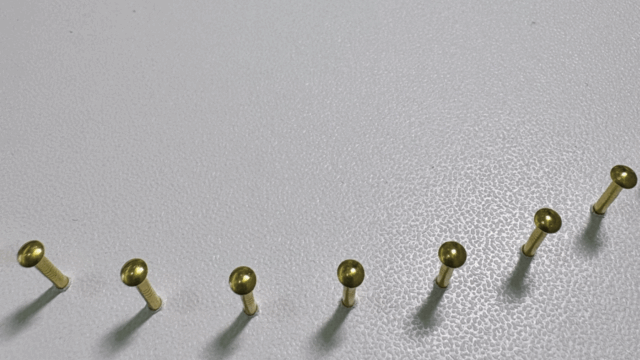

ストリングアートの釘の間隔は?

ストリングアートにおける釘の間隔は、模様のバランスと作業のしやすさを左右する重要な要素です。一般的には、釘と釘の間隔を約1センチから2センチ程度にすることが推奨されています。この範囲内であれば、糸が掛けやすく、模様も綺麗に仕上がります。

間隔を調整するポイント

釘の間隔は、作品のデザインや使用する糸によって調整することが重要です。

- 繊細なデザイン: 間隔を狭くすることで、細かい模様を表現できます。

- シンプルなデザイン: 間隔を広くすることで、大胆な模様を作ることができます。

- 糸の種類: 太い糸を使用する場合は、間隔を少し広くすると重ならずに仕上がります。

釘の間隔に注意するポイント

釘の間隔を一定に保つことが、美しい模様を作る上で大切です。間隔が不揃いだと、デザインが歪んで見えることがあります。作業の際には、定規やコンパスを使用して正確な配置を心掛けましょう。

これらを考慮することで、ストリングアートの仕上がりが格段に向上します。

糸かけの順番は?

糸かけの順番は、釘に糸を掛ける際のルールやパターンによって決まります。一般的には、スタート地点の釘から一定の数を数えた釘に糸を掛け、これを繰り返して模様を完成させます。この数を「掛ける数」と呼び、例えば「3の順番」で掛ける場合、3本目の釘ごとに糸を掛けていきます。

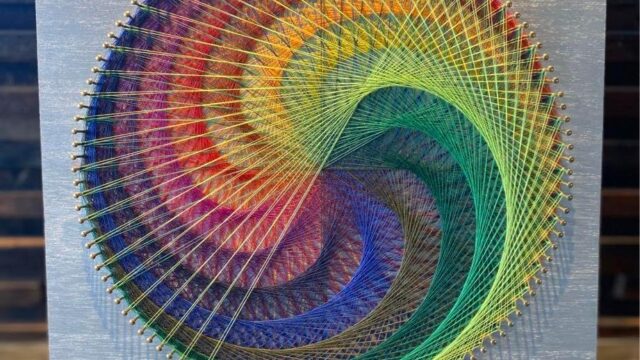

素数を利用した順番

糸かけ曼荼羅では、素数を利用することが多いです。素数を選ぶ理由は、模様に規則的な美しさと調和をもたらすからです。例えば、釘の数が48本の場合、「5」や「7」のような素数を使って糸を掛けていくと、複雑で美しい幾何学模様が作られます。

初心者におすすめの順番

初心者が糸かけを始める際は、数が少ない順番から練習するのがおすすめです。例えば、「2」や「3」といった基本的な順番で掛けることで、ルールを理解しながら作品を完成させやすくなります。順番を変えることで異なる模様が現れるため、試行錯誤しながら楽しむのも魅力の一つです。

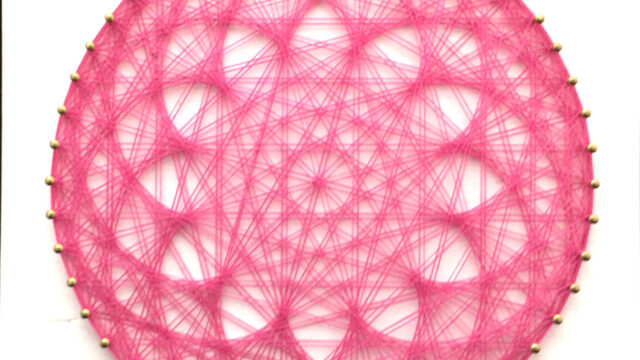

花曼荼羅とは何ですか?

花曼荼羅とは、曼荼羅模様の一種で、花をモチーフにしたデザインが特徴のアートを指します。中心から放射状に広がる模様や対称性のあるデザインが、自然の美しさを連想させます。特に、糸かけ曼荼羅においては、糸を掛ける順番や色の組み合わせで花のような模様を再現します。

花曼荼羅の特徴

花曼荼羅の最大の特徴は、柔らかく繊細な美しさです。花の形状を意識した模様が心を落ち着け、見る人に癒しを与えます。また、色鮮やかな糸を使うことで、リアルな花のような立体感が生まれるのも魅力です。色の組み合わせによって四季折々の花を表現することも可能です。

花曼荼羅の用途と効果

花曼荼羅は、インテリア装飾や瞑想の道具として活用されることが多いです。その美しい模様にはリラクゼーション効果があり、制作過程で集中力が高まることから、ストレス解消にも役立ちます。また、完成した作品はプレゼントとしても喜ばれるため、実用的なアートとしても人気があります。

糸掛け曼荼羅を始めるためのステップ

糸掛け曼荼羅を始めるなら、手軽に作れる専用ボードがおすすめ

糸掛け曼荼羅は、釘と糸を使って美しい幾何学模様を作り出すアートで、リラクゼーションや瞑想の効果が期待されることから多くの人に人気があります。しかし、初心者にとっては「どんな材料を使えばいいのか?」「釘の間隔はどのくらいが適切?」といった疑問が生じやすいものです。

そんな悩みを解決するのが、すぐに始められる専用の釘打ち済みボードです。精密に計算された釘の配置と高品質な木材を使用しており、初心者でも迷わず糸掛け曼荼羅を楽しむことができます。特に、適切な釘の間隔と安定した土台があることで、糸を掛ける作業がスムーズになり、失敗を防ぐことができます。

自分だけの美しい糸掛け曼荼羅を作るために、まずは専用ボードを使ってみましょう。完成度の高い作品を仕上げるための第一歩として、ぜひチェックしてみてください。

曼荼羅模様とは何ですか?

曼荼羅模様とは、仏教やヒンドゥー教などの宗教的背景を持つ幾何学的な図柄のことを指します。「曼荼羅」は、古代インドのサンスクリット語で「円」や「本質」を意味し、宇宙の秩序や調和を象徴するものとして古くから描かれてきました。この模様は中心点から放射状に広がる対称的なデザインが特徴です。

現代の曼荼羅模様

現代では、曼荼羅模様は宗教的な枠を超えてアートや装飾として広く親しまれています。繰り返しのパターンや規則的な構造が、心を穏やかにし、瞑想やリラクゼーションに役立つとされています。また、曼荼羅塗り絵や糸掛け曼荼羅など、さまざまな形で楽しむことができるのも特徴です。

曼荼羅模様の象徴的な意味

曼荼羅模様は、宇宙の秩序だけでなく、個々の内なる世界や精神的な安定を象徴しています。そのため、模様を描いたり観賞することで、心を整えたり、自己の内面を見つめ直すきっかけを得ることができます。

曼荼羅アートとは何ですか?

曼荼羅アートとは、曼荼羅模様を取り入れた芸術作品のことです。このアートは、瞑想や心の癒しを目的として制作されることが多く、中心から放射状に広がる対称的なデザインが特徴です。糸掛け曼荼羅や塗り絵曼荼羅など、さまざまな技法や素材で楽しむことができます。

曼荼羅アートの種類

曼荼羅アートには、以下のような種類があります。

- 点描曼荼羅アート: 点を打ちながら模様を描く技法。

- 糸掛け曼荼羅アート: 糸と釘を使って幾何学模様を作り出す方法。

- 曼荼羅塗り絵: 描かれた模様に色を塗るアート。 これらはどれも、規則的な作業によって心を落ち着け、集中力を高める効果があります。

曼荼羅アートの魅力

曼荼羅アートの魅力は、作る過程で得られる集中力や癒し効果にあります。同じ作業を繰り返すことで瞑想的な状態に入りやすくなり、完成した作品はインテリアやプレゼントとしても活用できます。初心者から上級者まで楽しめるため、幅広い層に人気のアート形式です。

糸掛けとは何ですか?

糸掛けとは、木板やフレームに等間隔で打ち込んだ釘に糸を掛けていくことで模様を作るアート手法を指します。この技法は「ストリングアート」とも呼ばれ、直線を組み合わせることで曲線や幾何学模様を表現します。特に糸掛け曼荼羅はその中でも対称性を意識したアートで、精巧な模様が特徴です。

糸掛けの起源と発展

糸掛けはもともとシュタイナー教育の一環として、数の規則性や美しさを体感するための学習方法として生まれました。その後、アートとしての要素が注目され、現在では趣味やインテリア、セラピーとしても広く親しまれるようになりました。

糸掛けの楽しみ方

糸掛けは、釘と糸があれば気軽に始められる手軽さが魅力です。初心者向けのキットや図案も市販されており、子どもから大人まで楽しめます。さらに、糸の掛け方や色の選び方を工夫することで、同じ材料でも全く異なる作品を作ることができるのも面白さの一つです。

糸かけ曼荼羅の順番は?

糸かけ曼荼羅を作る際の順番は、釘に糸を掛ける順序によって模様が決まります。基本的には、スタート地点の釘から特定の間隔(例えば、3本目や5本目など)を飛ばして糸を掛け、同じパターンを繰り返します。この間隔を「掛ける数」と呼び、デザインの鍵となります。

順番の決定方法

糸かけ曼荼羅の順番を決める際には、以下の点を考慮します。

- 釘の本数: 例えば、48本の釘なら「3の順番」や「7の順番」などを設定。

- 使用する数の種類: 素数を使うことで、対称的で美しい模様ができやすいです。

- デザインの目的: 複雑な模様を作りたい場合は、掛ける数を大きくするのがおすすめです。

順番の工夫で生まれる模様

掛ける順番を変えることで、作品の見た目が大きく変化します。例えば、2本飛ばしと5本飛ばしでは模様の印象が全く異なります。このため、試行錯誤しながら自分だけのオリジナルデザインを作る楽しみがあります。初心者は少ない数から始めると失敗しにくいでしょう。

糸かけ曼荼羅を始める際の注意点

糸かけ曼荼羅を始める際には、道具選びが重要です。例えば、釘は等間隔に配置できるよう頭が丸いものを選ぶと糸が掛けやすくなります。また、板はある程度の厚みがあるものを選ぶことで、釘を打った際の安定感が増します。糸は丈夫で切れにくいものを使用すると初心者でも扱いやすいでしょう。

配置やデザイン計画を事前に確認する

糸を掛ける前に、釘の配置やデザインの計画をしっかり立てておくことが大切です。計画がないと、模様が不規則になり、美しい曼荼羅模様が作れなくなる可能性があります。定規やコンパスを使用して、正確な配置を心掛けることがポイントです。

作業中の注意点

糸を掛ける際には、釘に糸を強く引っ張りすぎないよう注意してください。糸が切れる原因や釘の位置がずれる原因になります。また、長時間の作業は手指に負担がかかるため、定期的に休憩を挟むことで安全に作業を進めることができます。

初心者が注意すべきポイント

初心者の場合は、釘の数が少なく、シンプルな模様から始めるのがおすすめです。難しいデザインに挑戦しすぎると、途中で挫折する原因になることがあります。徐々にステップアップし、慣れてきたら複雑なデザインに挑戦することで、楽しく制作を続けられるでしょう。

糸掛け曼荼羅の魅力と基本情報まとめ

- 糸掛け曼荼羅は釘と糸を使って幾何学模様を作るアート

- シュタイナー教育を起源とし、数の規則性を学ぶ方法として発祥

- 瞑想やストレス解消に役立つリラクゼーション効果がある

- 木板やフレームに釘を打ち、その釘に糸を掛けることで模様を形成する

- 素数を使うことで美しい対称性と調和を実現する

- 釘の数や配置で無限のデザインバリエーションが生まれる

- 糸掛けアートは直線の組み合わせで曲線を表現する技法

- 糸の順番を工夫することで独自の模様が作れる

- 釘の間隔は1~2センチが推奨され、均等性が重要

- 初心者には24本や36本の釘を使った簡単なデザインがおすすめ

- 糸の選び方や色の組み合わせで作品の印象が変わる

- 花曼荼羅は花をモチーフとした柔らかい模様が特徴

- 糸掛け曼荼羅は自己表現や精神的な癒しの手段として注目されている

- 作業中は集中力が高まり、没頭することで時間を忘れる効果がある

- インテリアやプレゼントとしても人気のアート形式である